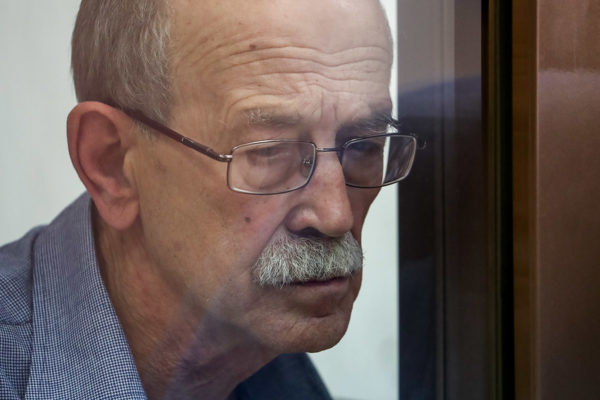

Адвокат Иван Павлов, лидер адвокатской и журналистской группы «Команда 29», которого обыскали 30 апреля и обвинили в разглашении тайны следствия, рассказал Тимуру Олевскому о власти ФСБ над страной и судом, о «вспышке» дел о государственной измене и о том, как себя ведут следователи.

Иван Павлов и его команда вели самые тяжелые и резонансные дела по шпионажу и государственным изменам. Они защищали Виктора Кудрявцева, подают на апелляцию по делу Карины Цуркан, ведут дело Ивана Сафронова и многие другие. Им давно угрожали. Сейчас Иван ожидает суда, ему запрещены определенные действия — например, нельзя пользоваться интернетом и мобильным телефоном. Поэтому Тимур Олевский, автор программы «Такая работа» для «МБХ медиа», поехал к нему в Петербург.

— В какой момент вы стали не оппонентами власти в юридическом процессе, а оппонентами государства?

— Мы не чувствуем себя оппонентами власти. Мы защитники и рассказываем про те дела, в которых участвуем. Но власть в лице наших процессуальных оппонентов достаточно враждебно относится к нашей деятельности. На наш взгляд это не вполне корректно, потому что вести себя надо спортивно. Мы делаем дело, гарантированное Конституцией — защищаем права граждан, которые преследуются государством в закрытых делах. Наше участие в этих делах обязательно.

— Есть же адвокаты по назначению. Без вас прекрасно могут обойтись.

— Наши подзащитные выбрали нас, это их конституционное право. Правоохранительные органы, власть в данном случае, должны это иметь в виду и уважать наши профессиональные права.

— Может, не надо защищать всяких шпионов и диверсантов — власть сама разберется?

— Если так рассуждать, тогда, может быть, и суда не надо? Правоохранительные органы не ошибаются и если исходить из этого, то давайте сэкономим на суде. Так, что ли?

— Сколько нам осталось до этой точки?

— Недалеко. Я не хочу измерять это в каких-то единицах.

Если смотреть уголовные дела, то процент оправдательных приговоров в стране составляет 0,2 %, меньше статистической погрешности.

По должностным преступлениям, где преследуются бывшие чиновники, бывшие сотрудники правоохранительных органов, немножко больше возможностей добиться какой-то справедливости и оправдания.

— То есть, внутри корпорации Конституция действует в некотором смысле?

— «В некотором смысле» — хорошее уточнение, потому что это все равно далеко от идеалов справедливости. Даже в таких делах крайне трудно добиться какого-то адекватного судебного подхода к оценке доказательств, обстоятельств и определению виновности или невиновности преследуемого лица.

«Всю жизнь на стороне слабого». Коротко о «Команде 29» и обысках у адвоката Ивана Павлова

30 апреля силовики устроили обыск в гостиничном...

— Давайте вернемся к 30 апреля. Как начинается ваш день?

— 30 апреля я был в Москве, поехал в командировку. У меня было три судебных процесса, один из которых — известное дело о попытке признать ФБК экстремистской организацией и запретить ее деятельность, ликвидировать. И еще на 30 число, на 09:15 было назначено судебное заседание по продлению срока содержания под стражей вашего коллеги Ивана Сафронова. Я вечером накануне готовился к этому заседанию, поздно лег спать, рассчитывал проснуться в 7 часов утра, но разбудили меня раньше стуком в дверь.

— В номере гостиницы?

— Да, я останавливаюсь каждый раз в одном и том же отеле недалеко от Лефортово. Удобно добираться до следственного изолятора, и Московский городской суд недалеко, и Следственное управление ФСБ, а теперь оказалось, что и Следственный комитет.

— В момент стука уже все понятно было?

— Когда стучат в дверь ранним утром, а пожара вроде бы нет… Я приблизительно понимал, что это может быть. Через дверь я спросил, кто там, гость представился следователем Главного следственного управления Следственного комитета и сказал, что намерен провести обыск. Я оделся и сразу открыл ему дверь, понимая, что сейчас будет, скорее всего, долгий день…

Как только следователь вошел, я сказал: «Извините, но у меня сегодня назначено заседание на 9 часов, поэтому извольте либо на время разрешить мне уехать, чтобы я выполнил свой профессиональный долг, либо известите суд о том, что я не имею возможности участвовать в этом судебном заседании». Следователь сказал, что уже предупредил суд и что нас ждет долгий день с неизвестной перспективой для меня. Несколько раз обронил слово «задержание». Я понимал, что тот документ, который мне предъявили, это постановление о возбуждении в отношении меня уголовного дела по ст. 310 (Разглашение данных предварительного расследования), которая не подразумевает какого-то жесткого наказания или лишения свободы. Я начал предполагать, что у них что-то есть еще, какой-то сюрприз, который предъявят позже, какой-то процессуальный документ, который позволит им задержать меня.

Следователь по методичке нагнетал обстановку, чтобы вывести меня из равновесия. Это нормальный подход.

— Он же пришел не к случайному человеку, а к грамотному юристу. Следователь же не стажер?

— Это старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления. Дело возбудил ни много, ни мало руководитель Главного следственного управления Следственного комитета, а инициатором, как мы узнали позже, был сам Бортников, руководитель Федеральной службы безопасности.

— Это все из-за дела Фонда борьбы с коррупцией Навального?

— Мы вступили в это дело не так давно, буквально накануне первого заседания. Девятнадцатого апреля к нам обратился Иван Жданов. Через него Алексей Навальный попросил нас взять защиту по этому делу. А те документы, которые мы видели в моем деле, датированы несколько раньше.

Мы даже взяли паузу, чтобы обсудить все риски, которые возникают в связи с вхождением нашей команды в защиту ФБК. У нас решения всегда принимаются консенсусом. Не было ни одного члена команды, который бы сомневался в том, что мы должны это делать.

— У вас не было варианта отказа?

— У нас демократия. «Команда 29» — неформальная структура, не имеющая никаких уставов. Мы стараемся все решать консенсусом. Любой может наложить вето и сказать: «Ребята, это дело слишком опасное, и мы не будем участвовать». Я горжусь своими коллегами, которые приняли смелое решение. По той информации, которая у меня есть, ни один член команды не пожалел о том, что мы вошли в дело ФБК. Мы будем работать и дальше, поскольку понимаем, что наше участие здесь обусловлено нашим опытом работы с закрытыми процессами, связанными с государственной тайной, и мы знаем все процедуры, по которым преследуют людей, скрывая те или иные обстоятельства под грифом «Секретно».

— В том числе и приговор?

— Мне встречались случаи, но они были достаточно давно, когда сами приговоры были секретными. Сейчас приговоры пишут открыто. Их стараются не афишировать, суды их не публикуют, но недавно мы сломали эту практику и полностью опубликовали практически все процессуальные документы, которые у нас были по делу Карины Цуркан. Это дело до сих пор актуально. Скоро будет апелляция, жалобу апелляционную мы уже подали. Это совершенно абсурдное обвинение.

— А так можно — публиковать документы?

— Мы считаем, что можно. Документы не секретные. Наши оппоненты делали все, чтобы скрыть обстоятельства дела. Многие процессуальные документы были под грифом «Секретно», и мы их не трогали, но те, которые были без грифа, мы опубликовали. И из них понятна как позиция наших процессуальных оппонентов, так и позиция защиты.

Дело Карины Цуркан: фальшивая анкета о вербовке, чудесное освобождение из-под стражи, обращение к Путину

5 февраля Карина Цуркан, бывший топ-менеджер «Интер-РАО»,...

— За что преследуют Карину?

— Если говорить не процессуально, а по смыслу, то мы выдвигали несколько версий того, как могло появиться на свет дело Карины Цуркан.

Мы говорили, что это могло стать просто какой-то игрой иностранных спецслужб, которые могли подбросить эти плохо читаемые копии документов, которые использовались в качестве улик, нашим спецслужбам, а те приняли их за чистую монету. Документы, разумеется, фальшивые. Мы это доказали и очень хорошо. Один из них — копия так называемой «анкеты агента» с фотографией Карины Цуркан, ее персональными данными, якобы датированной 2004 годом. Вот только почему-то некоторые персональные данные, например, адрес, взяты из 2010 года, образование вообще 2015 года указано. Составлена «анкета» на молдавском языке, но с какими-то странными ошибками — где-то она в мужском роде упомянута, где-то аббревиатура Приднестровской Молдавской Республики указана латиницей как PMR. Если бы молдаванин писал, была бы другая аббревиатура, RMN.

Было много претензий содержательного характера. Нельзя судить на основании копии, непонятно откуда взявшейся. Источники происхождения этого документа остались неясны. Пришел разведчик в суд и сказал: «Я достал этот документ от своих источников за рубежом, но больше я вам ничего не скажу, поскольку это великая государственная тайна». Почему мы должны доверять человеку? Вдруг его обманули? Почему суд должен верить его источникам? Допустим, человек действительно верит в то, что его источники ему передали этот документ, и он им доверяет, но почему суд должен на слово ему верить без возможности проверить сами источники этих документов?

— У меня было предубеждение к этому делу. Карина Цуркан — чиновник высокого ранга. Мне кажется, что медийно это было ваше самое тяжелое дело, потому что нужно было убедить людей, что это человек, которого стоит защищать, что там нет состава преступления, как вы говорили.

— Конечно, общество относится к лицам, которые служат верой и правдой режиму и являются чиновниками на очень хлебной должности, не очень хорошо. Перетаскивать общественное мнение на сторону Карины было тяжело. Мы до сих пор этим занимаемся, не теряем надежды на то, что нам удастся это сделать.

Я надеюсь, что юридическое сообщество следит за происходящим на юридическом поле, и понимает, что процесс Цуркан — пилотный и на нем обкатываются совершенно недопустимые для уголовного процесса механизмы доказывания.

— Недалеко осталось до ситуации суда без суда.

— К сожалению, мои учителя, в том числе Генри Маркович Резник, говорят всегда так: «Других судов у нас нет, поэтому нам надо уметь работать в этих судах».

— А что Генри Маркович говорит по поводу вашего уголовного дела?

— Я сейчас лишен возможности получать информацию из интернета. Но я слышу практически от всех коллег сигналы со словами поддержки и готовностью оказать помощь. Я безмерно благодарен тому, что адвокатское сообщество настолько встрепенулось и возмутилось тем, что произошло не только со мной, но и с моими коллегами.

— Путин всегда говорит, что мы предателей не прощаем. Из его речей можно сделать вывод, что есть категория дел, которые, что называется, «наши»: мол, отстаньте и занимайтесь изнасилованиями и вот этим всем. А что будет, если профессиональное сообщество скажет: «Хорошо, госизмены и шпионаж оставим им, а мы будем заниматься уголовным правом, административным»? Если вам скажут: «Иван, эта категория дел больше не попадает в стандарты судопроизводства»?

— Если это будет написано в законе, то я тогда, наверное, какое-то время поспорю с законом и попытаюсь оспорить это в Конституционном суде, в Европейский суд пойду… Но если будет такой закон, то мне придется ему следовать. Мы опираемся ведь на закон. Когда мы апеллируем к закону, мы тем самым пытаемся вернуть некоторую справедливость, которая полностью утрачена при расследовании этих дел.

— Кого они касаются? Я перемещаюсь между Прагой и Москвой — могу стать фигурантом такого дела?

— Я удивлен, что только Иван Сафронов попал под раздачу. Журналисты — это эльдорадо для подобного рода обвинений со стороны ФСБ. Единственное, что их удерживает — корпоративная солидарность, которую вы проявляете по отношению к каждому случаю атаки на ваших коллег.

— То есть, когда не будет солидарности, то это станет сигналом к тому, что можно все?

— Дело Ивана Сафронова — тоже пилотное. Они зашли за флажки для того, чтобы посмотреть, как вы будете реагировать.

Хватит ли у вас силенок поддерживать эту солидарность в течение продолжительного времени.

— То есть, защищая Ивана Сафронова, журналисты защищают каждого из журналистов?

— Да, так и есть.

— Что сейчас происходит с делом Ивана Сафронова? Я так понимаю, вы многого не можете говорить?

«Некоторых чиновников раздражали мои публикации». Главное из интервью Ивана Сафронова

«Коммерсантъ» опубликовал интервью с Иваном Сафроновым —...

— Дело продолжает расследоваться. Оно стало поводом к тому, чтобы возбудили дело в отношении меня. Я якобы в декабре разгласил путем опубликования в «Ведомостях» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Из этого документа видно, в чем обвиняется человек и как оно сформулировано следствием. Но я не собираюсь закрывать комментарии по этому делу. Я буду продолжать комментировать то, что я вижу, особенно нарушения законности в отношении моего подзащитного.

— А можно держать в тайне, что человек является обвиняемым?

— Они считают, что можно. Те, кто меня обвиняют, к сожалению, идут на поводу у моих основных процессуальных оппонентов в тех делах, где я работаю защитником Ивана Сафронова.

— То есть следователи находятся под влиянием ФСБ в Российской Федерации?

— Под влиянием, если не в плену ФСБ, практически все государство, в том числе суды. Это мое оценочное суждение сквозь опыт тех дел, в которых я участвую в качестве защитника.

— На День чекиста в прошлом году вы поздравили с праздником своих процессуальных оппонентов и написали, что надеетесь на конструктивное сотрудничество в судах.

— Надеюсь на спортивное поведение. Это пост практически обусловлен теми условиями, в которых мы работаем в конкретном деле Сафронова, тем, как себя ведет следователь. С ним очень непросто, он видит в нас врагов, настраивает наших подзащитных против нас. За нашей спиной может подзащитным наговорить гадостей про нас, сказать, что мы какие-то внедренные в адвокатуру иностранные разведчики, враги.

— То есть ваше поздравление — это была ирония?

— Ирония и юмор — это тоже наше оружие наряду с гласностью. Мы прекрасно понимаем, что без нормального чувства юмора в тех делах, в которых мы участвуем, все было бы тускло.

— Мне казалось, что после такого долгого общения с сотрудниками ФСБ у вас должны были сформироваться какие-то отношения, связи, понимания негласные. Все-таки годы на глазах друг у друга.

— С некоторыми у нас нормальные рабочие взаимоотношения. Я не знаю, есть ли там уважение. Я ориентирую своих коллег всегда на то, что мы должны уважать наших процессуальных оппонентов.

— А если они за спиной…

— Ничего не поделаешь. Мы не должны уподобляться. Это их решение.

— У них падают профессиональные качества в силу того, что они могут себе позволить все меньше и меньше обращать внимание на процессуальные действия?

— Они живут в своей самовоспроизводящейся системе и редко когда участвуют в каких-то открытых обсуждениях, конференциях. Тут очень важно, как к ним относится их основной надзорный орган, суд. Повестка в суд им спускает с рук все нарушения и стимула совершенствовать свою процессуальную работу нет.

— У них с судом выстроены отношения по типу «у нас на вас есть папки», разве не так? Я об этом читал.

— Здесь я вынужден быть осторожным в плане оценок персонально судей, поскольку у нас есть определенные ограничения. Но ясно, что суд у нас тоже находится в плену ФСБ и не обращает внимание на нарушения, на которые обращает внимание защита.

— Получается, что вы, не имея возможности в этом суде добиться результата, просто фиксируете реальность?

— Это тоже важная функция, но мы все-таки защитники. У человека, который находится в Лефортово, кроме нас никого нет. Мы единственная точка опоры для него. Мы понимаем, что в правовом государстве не должно быть такого, чтобы суд принимал решение и выносил обвинительный приговор на основании анонимки, как это происходит в деле Карины Цуркан, на основании показаний секретного свидетеля. Такое невозможно себе представить в правовом государстве. И когда суд все-таки принимает решение на основании этой анонимки, ты просто не можешь не пропустить это через себя. Каждое из таких дел уносит очень много энергии, которая могла бы пойти на более созидательные цели, особенно для молодых юристов. Их учили одному, а они видят совсем другое.

— Что вы им говорите?

— Как говорил Генри Маркович Резник: «Других судов у нас нет и надо уметь работать и в этих судах». У нас все-таки, несмотря на все эти обстоятельства, кое-что получается. Я не хочу сказать, что у нас победа за победой. Но мы научились просто в этом негативе видеть позитив.

— То есть вы научились оттенки негатива замечать?

— Да. Наказание по этим статьям — от 12 до 20 лет лишения свободы. Что может быть приравнено к оправданию по таким делам? Например, если дадут ниже низшего, ниже 12 лет. Это уже хорошо. Если даже 12 лет, то это тоже неплохо. В старое советское время был такой анекдот: у судьи спрашивают, могли бы вы посадить невиновного человека? Судья подумал и отвечает, нет, я ему дам условно. Теперь, наверное, российский судья уже говорит, да, я бы, наверное, дал ему ниже низшего.

— А будет когда-нибудь приговор ниже низшего поводом для пересмотра и реабилитации?

— По той категории дел, в которых мы участвуем, я уверен, что любое политическое изменение в стране повлечет пересмотр практически всех приговоров.

Просто всех, потому что все держится исключительно на сигнале, который сейчас поступает с самого верха — с предателями и врагами пожестче.

— Медведев был другой?

— Медведев был другой. Да и первые два срока Путина тоже были достаточно «кошерные» времена. Статистика об этом говорит. Ситуация начала меняться с 2014 года. Если до этого у нас по таким делам выносилось 2-3 приговора в год, то с 2015 года выносится 15 приговоров в год. Вот такая вспышка государственных измен — о чем говорит?

Шпиономания-2020: что «МБХ медиа» писало об уголовных делах, связанных со шпионажем и госизменой

В России становится все больше «шпионских» дел....

— Военное время?

— Правильно. Неужели стало настолько больше врагов и предателей? Просто стал спрос на то, чтобы эти враги появлялись. Если их нет, то их можно вычислить.

— Я в качестве вашего оппонента могу привести аргумент о том, почему их стало больше. Люди, которые против войны, стали вставать на сторону противника. Вот такое объяснение вам, наверное, приведет Бортников, подписывая решение о вашем уголовном деле.

— Смотря что считать действиями, направленными против войны. Например, у нас были дела женщин из Сочи, которые просто направили СМС своим знакомым в Грузию, когда увидели, что в их сторону идет железнодорожный состав, груженный военной техникой. Они просто испугались и сообщили об этом своим знакомым в Грузию.

— Это очень важный вопрос для людей, которые нас сейчас прочтут и скажут, что это был шпионаж. Почему это, по вашему мнению, не является составом преступления?

— Да очень просто: нету никакой государственной тайны здесь. Сам Путин даже сказал на пресс-конференции, когда ему задали об этом вопрос: «Если среди бела дня поезд идет через весь город, все могут видеть, то какая же это государственная тайна?». И вот так я понял, что все будет хорошо.

— То есть, состава нет?

— Состава нет. Просто вспышка этих дел была направлена на то, чтобы и вы, журналисты, и обычные люди меньше распространяли информацию, которую государство считает чувствительной. А сфера чувствительности сейчас, как вы понимаете, все время растет.

В каждом органе власти есть свои перечни сведений, подлежащих засекречиванию — в Минобороны, Минэнерго, Минпроме. Это большие сборники с пунктами — порядка 700 пунктов в перечне Министерства обороны, причем каждый пункт имеет подпункты, где содержатся достаточно объемные категории сведений, к тому же коряво сформулированные. Вот эта корявость вызывает некоторую нормативную неопределенность, которая позволяет правоприменителям оценивать, попадают ли те сведения, которые кто-то передал за границу, под какой-то пункт.

Под эти резиновые формулировки могут подогнать что угодно и квалифицировать совершенно безобидные сведения как государственную тайну.

— Если я сейчас выйду на улицу в Санкт-Петербурге и буду десять минут подробно рассказывать о том, что вижу — вы сможете подогнать 10 минут моих слов под действия одного из пунктов этого списка, если такая задача будет?

— Эксперты, уверен, смогут сделать. Эксперты, к которым обращается следствие, иногда такой креатив демонстрируют, что сам удивляюсь, хотя уже научился не удивляться.

— Что вам сказала жена, когда к ней тоже пришли с обыском?

— Для нее это не первый раз. Мне кажется, что она достойно выдержала эти испытания, которые ей выпали на 30 число прошлого месяца. Там были неприятные инциденты, связанные с запретом ей просто успокоить мать, которая была вся на нервах. У нее случился приступ, она упала в обморок и ей надо было оказать помощь, просто успокоить.

— Не дали подойти?

— Екатерине не дали к ней подойти. Только спустя какое-то время даже сказали о том, что такое случилось и разрешили передать стакан воды. Пришлось вызывать «скорую». Это очень неприятный инцидент.

— Они это по процедуре действуют?

— Да нет такой процедуры — быть не человечным! Через все эти нюансы я больше начинаю понимать своих подзащитных, для которых их дело становится более личным. Все эти обиды, которые нанесены, все эти унижения и оскорбления, которыми сопровождаются определенные юридические действия, которых, в общем, можно было бы избежать.

— Коротко в конце — три дела. Я понимаю, что коротко не получится, но все же дело Ивана Сафронова. Он сильно изменился за то время, что находится в Лефортово?

— Я его не знал. Мы не были лично знакомы до того, как 7 июля встретились в зале Лефортовского районного суда, где ему избиралась мера пресечения. Конечно, я следил за ним в процессе. Мне кажется, что он повзрослел очень сильно, стал крепче морально, духовно.

— Я знаю, что вы отказались давать подписку по делу Сафронова. А так можно?

— Можно и я считаю, что действовал правомерно. Мало того, меня моя палата поддержала, потому что было несколько заходов через Минюст с попыткой привлечь меня к дисциплинарной ответственности за это правонарушение. Мои коллеги по Адвокатской палате сочли, что мой отказ дать подписку о неразглашении совершенно законен. Я полагаю, что институт этой подписки в России должен быть изменен. На адвокатов эта подписка может возлагаться в исключительных случаях, где требуется сохранить в тайне сведения, касающееся, например, прав третьих лиц, если речь идет о несовершеннолетнем обвиняемом или потерпевшем, например. В деле Сафронова нет потерпевших. В деле Сафронова единственный институт, который хотелось бы государству защитить — это гостайна. Другого в этом деле просто быть не может. И подписку о неразглашении государственной тайны я дал. Я отказался давать подписку о неразглашении любой иной информации по этому делу, поскольку считаю, что это неправомерное требование со стороны следователя.

— Была ли какая-то оплошность, которую совершил Иван? Можно ли сказать на основании того, что мы знаем о прошлом Сафронова и издания «Коммерсантъ», что это была личная месть?

— Не было никакой оплошности. Все, в чем обвиняют Ивана — это нормальная профессиональная деятельность журналиста.

— Вы знаете историю про то, как Сафронов добросовестно сообщил обществу о планах главы Службы внешней разведки Нарышкина стать главой Совета Федерации, и был уволен он сам, уничтожен отдел политики «Коммерсанта» и всем пришлось уволиться. Это может быть связано?

— Может быть. Я не люблю гадать. В деле Карины Цуркан нам пришлось выдвинуть и представить суду несколько альтернативных версий того, как могли появиться эти улики, вот эти плохо читаемые копии наскоро сделанных фальшивых документов, при этом не поставив под сомнение законопослушность самой Цуркан.

В деле Сафронова мы еще не знаем всех обстоятельств. Они станут известны лишь тогда, когда нам предложат ознакомиться со всеми материалами. Тогда мы сможем сформулировать альтернативные версии событий, которые инкриминируются Ивану, и обязательно об этом расскажем. Сейчас я просто не вижу необходимости забегать вперед. То, что мы знаем, мы уже рассказали.

Закон говорит, что обвинение должно быть конкретным. Там должны быть указаны все обстоятельства, которые исчерпывающим образом характеризуют инкриминируемые деяния.

— Это же просто атас. Человек гниет в тюрьме. Нет оснований для этого, это все видят. Это все происходит на глазах у всего мира. Как дальше с этим быть?

— Работать. Не опускать рук. Помогать. Мы понимаем, что рано или поздно придет окно возможностей, где нам удастся заставить наших оппонентов выполнять требования закона. Нам надо быть просто терпеливыми и настойчивыми.

— Второе, о чем я хотел вас спросить — дело о признании экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией. Исход дела понятен?

— У нас нет упаднических настроений. Ни в одном деле, в которое мы заходим, мы не имеем права считать, что все плохо и закончится не в пользу нашего подзащитного.

— Чего максимум можно добиться для ФБК?

— Мы добиваемся отказа в удовлетворении административного иска прокурора. Если бы мы не видели эту перспективу и не верили в правоту своей позиции, то, наверное, не взялись бы. Нам важно верить в то, что наш подзащитный ничего предосудительного не делал для того, чтобы к нему применялись столь строгие меры.

— Правильно ли я понимаю, что вы беретесь за дела, в которых вы уверены в невиновности подзащитного. Или не всегда?

— Не всегда. У нас есть дела, которые мы просто не афишируем, поскольку там в придании гласности наш подзащитный вряд ли будет заинтересован. Там, где мы считаем, что наш подзащитный невиновен, что с ним обращаются несправедливо и где есть высокий риск вот такого неадекватного подхода со стороны правоохранительной и судебной системы, вот там мы будем использовать механизмы гласности и публичности.

— Последнее, о чем я хотел вас спросить, это дело Виктора Кудрявцева, который умер как раз накануне вашего обыска 30 апреля. Ученый, которого вы защищали, 75-летний мужчина, просидевший очень долго в Лефортово, и освобожденный незадолго до своей смерти.

«Продажа родины», грин-карта, инфаркт. Как продлили арест 75-летнему «госизменнику»

Если вы никогда не были в Лефортовском...

— Это был удивительный человек удивительной судьбы. Тоже стоик. В его-то годы. Ему предлагали уже спустя полгода нахождения в Лефортово перевести его на домашний арест в обмен на признание вины в госизмене и показания против своего ученика, которого тоже хотели преследовать в рамках его же дела. Кудрявцев отказался на наших глазах, это было решение, которое принималось им самим. Это вопрос судьбоносный, он не касался юридической линии и мы отдавали его на решение самого подзащитного. И он сказал: «Еще посижу». С каким достоинством вел себя этот маленький, хрупкий и пожилой человек!

Именно следователь из дела Сафронова расследовал дело Кудрявцева. Он, вероятно, очень любил этот антураж: сопровождение бойцов спецназа в масках и костюмах с шевронами спецназа ФСБ, которые окружали маленького пожилого человека, еле поднимающегося по лестнице.

— Судья видит, какие люди заводят человека, и понимает, что серьезные обвиняемые.

— Да, пыль в глаза. Сейчас этого человека нет. Конечно, его освобождение стало возможным из-за болезни. Когда следователь понял, что он просто умрет в камере, его освободили. Он прожил еще почти два года на свободе. Одно только радует, что он ушел от нас в кругу семьи.

— Что с его делом?

— Оно было приостановлено. Были отменены все ограничения, подписка о невыезде, аресты, возвращены все предметы.

— В принципе, был бы шанс на реабилитацию, если бы удалось доказать, что дело было несостоятельным?

— Подождите до реабилитации. Все к этому придет рано или поздно.

— Дело Кудрявцева говорит российским ученым о том, что не надо общаться с коллегами на Западе вообще никак? Это странно, ученые — это ведь штучные люди. Мне просто интересно, что следователи об этом говорят. Они же не могут просто взять ученого из трамвая и на место Кудрявцева посадить?

— Сейчас много дел против ученых, это отдельная группа риска. Слишком легкая добыча для чекистов.

Следователь говорит, что если ученый ездит за границу, выступает там на конференциях, участвует в международных проектах, то за ним надо обязательно наблюдать, а то и наказывать, потому что это потенциальный враг.

— Так нафиг такую науку в России, извините?

— Мы сейчас как раз наблюдаем результаты такого подхода к ученым. Недавно Российская академия наук опубликовала данные, из которых прекрасно видно, что поток уезжающих ученых усилился.

— Не за деньгами же едут, а за безопасностью. Абсурд!

— Абсурд. Журналисты тоже в группе риска. Журналистов пока не преследуют, потому что боятся того резонанса, который они вызывают, когда начинается преследование кого-то из коллег. Ученые — это тоже корпорация, но не такая сплоченная, как журналисты.

— Мне кажется, что слово «боятся» не очень применимо. Есть вещи, которых следователи действительно боятся? Я не очень в это верю.

— Единственное, чего боятся следователи — это своего руководства. Не угодить ему, вызвать его гнев.

— Дело Голунова в этом смысле было беспрецедентным?

— Дело Голунова отличается от дела Сафронова масштабом той спецслужбы, которая задействована. Это не полиция, а ФСБ. Это та спецслужба, которая сейчас правит страной.

Слушайте подкаст «Право слово» с Иваном Павловым на Soundcloud | ВК | Apple Podcasts | Castbox | Яндекс. Музыке | Google Podcasts и на других платформах или читайте его сокращенный вариант здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.