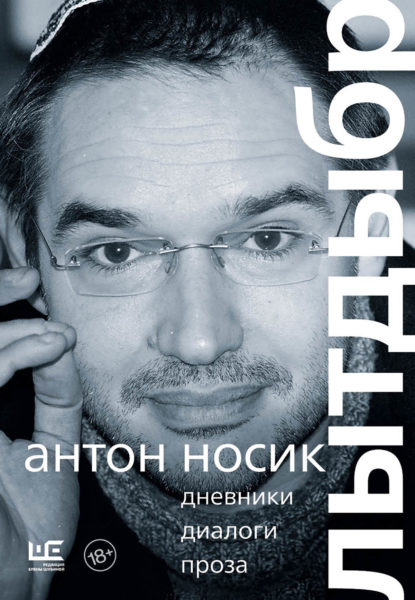

В издательстве АСТ в «Редакции Елены Шубиной» выходит книга Антона Носика «Лытдыбр: диалоги, дневники, проза». С разрешения издательства мы публикуем главу из книги «Дело Бейлиса. Опыт несотрудничества» и текст Евгении Альбац «Сны с Антоном Носиком», который предваряет эту главу.

Если набрать слово «дневник» на латинской клавиатуре, то как раз и получится «lytdybr». Так и родилось название книги.

В нее вошли тексты Антона Носика, его дневники, записи из «Живого журнала», статьи, публицистика, бережно собранные в один том его мамой Викторией Мочаловой и редактором Еленой Калло. Восемь глав — как бы восемь «ипостасей» автора. Его воспоминания о детстве, семье, жизни в Израиле, о журналистике, о Венеции, политике и благотворительности.

Вот, например, глава «Кто придумал Рунет» — это десятки статей Носика о создании русского интернета, обо всем, что рядом и вокруг медиа. А ведь это именно Носик «за 18 лет создал в России СМИ на русском языке. Создал «Вечерний Интернет», «Газету.ру», «Ленту.ру», газету «Вести», «НТВ.ру» (ныне «NewsRu.сom»), «БФМ», соучреждал «Нетоскоп», «Интернет.ру» и еще несколько изданий поменьше».

Другая глава — «Почему жить надо в Венеции», пожалуй, самая нежная из всех глав книги. В последние годы Венеция стала для Антона Носика местом силы, он убегал туда из России, чтобы однажды вернуться назад, где его ждали любимые и обожавшие его друзья. Именно друзьям он дарил экскурсии по Венеции и очные и виртуальные, рассказывая о городе, которым восхищался.

Глава «О самом трудном в благотворительности» вобрала в себя тексты Носика о еще одном деле его жизни — помощи другим. Созданный им «Помоги.org» для поддержки людей, больных муковисцидозом, церебральным параличом, врожденным пороком сердца, стал одним из первых заметных российских благотворительных фондов.

Для Носика, как пишет в предисловии к этой главе Катерина Гордеева, «благотворительность была одним из способов исправить мир». А сам он стал для российских благотворителей настоящим «гуру», таким и останется.

Его тексты, собранные в этой главе книги — «правила добрых дел». Один из них так и называется: «Рекомендации для тех, кто хочет заниматься благотворительностью». Такие тексты не устаревают и не устареют. И как важно, что все они теперь под одной обложкой, а не разбросаны по интернету с подписью «Антон Носик» или «dolboeb» (ник Носика в «Живом Журнале». — «МБХ медиа»).

Поэт и публицист Лев Рубинштейн в предисловии к главе «Перевернутый мир» вспоминает, что дружил с родителями Антона и поэтому знает его с антоновских восьми лет. С тех пор из сына его друзей Носик-младший превратился в совершенно самодостаточного персонажа. В «ЖЖ, ставшем на многие годы «самодостаточным пространством для обитания очень многих, совершенно разных людей» Рубинштейн заметил персонажа «с хорошо всем знакомым эпатажно-самоуничижительным псевдонимом» и этот персонаж «играл одну из главных ролей на этой безразмерной сцене».

«Его коммуникативная активность и трудно представимый, практически безграничный диапазон интересов создавали ощущение, что Антон сам по себе — социальная сеть, — уверен Рубинштейн. — Он и правда ею был, соединяя в себе и пропуская через себя ничем не ограниченное множество идей, людей, мироощущений, сведений и событий».

Удивительно, но каждый из друзей Носика, чьи короткие предисловия предваряют каждую из восьми глав, пытаются, каждый по-своему, определить, кем же был Антон Носик: знаменитым блогером, медиаменеджером, благотворителем, публицистом, гением дружбы, соединяющим людей силой своего темперамента, интеллекта и внутренней энергии. Или, быть может, писателем. Наиболее точно эту загадку Носика формулирует Дмитрий Быков. «Носик, — пишет Быков, — интересовался и занимался страшным количеством вещей — от финансов до военного дела, от компьютеров до пиара, от физики до структурализма. Но в первую очередь и в наибольшей степени он был писателем, то есть человеком, умеющим выражать свои мысли так, чтобы всем это было интересно…/…/ Как и его отец, Носик умел блестяще формулировать, остроумно полемизировать и аппетитно описывать то, что вызывало аппетит у него самого, будь то еда, женщины или гаджеты. Он от многого на свете получал удовольствие — и этим удовольствием радостно делился. Он был увлеченным культуртрегером, который никого не хотел просвещать, а лишь оптимизировал таким образом свою среду: ему нравилось общаться с теми, кто его понимал. Не знаю, в чем он разбирался лучше всего, сам могу судить только о его литературных способностях и познаниях; иные говорят, что он лучше всего разбирался в политике и пиаре, другие — что в сетевых технологиях и маркетинге. Сам я об этих таинственных вещах ничего не знаю, но в литературе, живописи, истории, вообще в праздничном мире гуманитарного знания он дилетантом не был. Это было его истинное призвание — читать, писать, рассказывать, восхищаться и делиться. Он отличался умением высказываться прямо — оно и нажило ему большинство врагов, потому что чисто по-человечески он был обаятелен и никому не мешал. Мешала его способность высказываться по делу, хотя иногда он легкомысленно нарушал любые приличия. Однако дело писателя — как раз высказываться вопреки приличиям. Читая Носика, вы получаете наслаждение не столько от стиля — стиль у него самый простой и разговорный, — но прежде всего от того, что он высказывает вслух ваши тайные подозрения, договаривает до конца то, что вы боитесь додумать. И даже когда он, на ваш взгляд, неправ, — вы видите, что он абсолютно бескорыстен и стопроцентно последователен. Его проза интересней художественной — именно потому, что главным сюжетом его жизни было бесконечное испытание собственных возможностей и нарушение собственных границ, а увлекательней этого нет ничего».

Кажется, одна из самых больших глав, где с трудом уместились тексты Носика, это глава пятая «Правильный выбор — свобода».

Туда вошли тексты Антона Носика о политике, о цензуре, о политических процессах, о борьбе с так называемыми «мыслепреступлениями», о драконовских законах Госдумы, о Крыме. Тексты написаны в разные годы, но читаются, как будто написаны вчера.

Евгения Альбац «Сны с Антоном Носиком»

С Носиком мы по-прежнему то и дело встречаемся — в моих снах. Почему-то он нет-нет да наведывается, хотя мы не были близкими друзьями и романа у нас тоже никогда не было. Я много с ним — тем, ушедшим — спорю. И поводы самые разные.

Носик появляется всегда в трех временных пластах.

Первый — это середина 2000-х, когда, вернувшись из Гарварда и твердо решив в журналистику больше не возвращаться, я, профессор политологии Высшей школы экономики, по понедельникам устроила себе интеллектуальное роскошество за собственный счет: вела семинар по еврейской Библии, с которым в конце концов нас приютил Еврейский культурный центр на Никитской, дав нам зал, книги и кофе. Я не помню, когда на семинаре появился Носик, — но помню, насколько это было феерично, остроумно, с глубоким знанием еврейской философии и книг.

Носик говорил… о еврейском фашизме. Как он вышел именно на эту тему в своем комментарии к еженедельной главе из второй книги Торы “Шмот” (“Исход” в христианской традиции), более-менее понятно: в главе “Итро”, одной из важнейших в Пятикнижии, как мне думается, Всевышний сообщает бродящим по пустыне и дошедшим до горы Синай израэлитам, что Он избрал их быть “царством служителей святому и народом святым” (19:5,6). Тут Носик и развернулся. Я сидела, в кипе и талите, с раскрытой передо мной Торой и раскрытым ртом: ничего подобного никогда раньше я не слышала, — а в Гарвардском университете я как-никак занималась со знаменитым учителем, бывшим главным раввином университета Бенционом Голдом, и пару лет исправно участвовала в субботних службах консервативной конгрегации гарвардского “Гилеля”, центром которых было интеллектуальное обсуждение недельной главы (по этим лекалам я и сделала семинар в Москве).

Слушать Носика было больно, горько, обидно — и при этом настолько интересно, что не хотелось, чтобы он останавливался. Он апеллировал к книгам еврейской философии и к реальной жизни нынешнего Израиля, выстраивал параллели через столетия и страны, фонтанировал цитатами и перемешивал это все остроумными поворотами и сравнениями. Я наблюдала за реакцией двух раввинов, которые обязательно присутствовали на этих семинарах — реформистского раввина Нелли Шульман и ортодоксального раввина Пинхаса Гольдшмидта, — оба были чуть напряжены. После Гарварда удивить меня умным человеком было трудно, но в Носике, помимо ума, была еще и красочность речи, и азарт провокатора: трудно было понять — он это все серьезно или же, заостряя аргумент, лишь подстегивает дискуссию. О таких говорят — “блистательный ум”; да, именно блистательный. Но спорить с ним и его интерпретацией “Итро” я продолжаю до сих пор.

Следующая картинка: Краснопресненский суд Москвы, финальное заседание процесса, в котором Носика судили за мыслепреступление, то есть за пост в его знаменитом Живом Журнале. “Стереть Сирию с лица земли” — так назывался этот пост. (Скажу тут в скобках, что Носика периодически заносило, в том числе и тогда, когда он писал колонки для “The New Times”: в отличие от блога, колонки он писать не любил, его тяготил формат и фиксированный объем. Однажды он написал огромный текст на 12 тысяч знаков, который касался шедшей тогда войны между “Аэрофлотом” и ныне почившей компанией “Трансаэро”. Антон занял одну из сторон, и эта односторонность была невозможна для журнала: текст я ему вернула. Носик на меня ужасно обиделся, и колонки писать перестал.) Мне думается, что про Сирию был не лучший текст Носика, впрочем, возможно, это была очередная его интеллектуальная провокация, тем более опубликованная на следующий день после начала российской военной операции в Сирии — 1 октября 2015 года. Это был такой носиковский стеб, который российская карательная машина, конечно же, не поняла. Вернее, поняла так, как всегда понимает — путем возбуждения уголовного дела по тогда еще уголовной ст. 282 УК.

Мы в “The New Times” сделали обложку и главную тему номера, посвященную мыслепреступлению. По всему выходило, что власть-таки взяла за жабры знаменитого блогера, который бесконечно над ней издевался, и теперь показательно запрячет его за решетку. В маленькой комнате суда Носик, в своей неизменной кипе, произнес пламенную речь, из которой следовало, что он и дальше намерен говорить и писать то, что считает нужным, и никто, никакие угрозы и уголовные дела его в этом не остановят. Короче, раскаяния не демонстрировал. Напротив, он, казалось, был вполне доволен, что смог наконец высказать все, что писал про мыслепреступление — в реале, в живой жизни, — судье, к тому же в зале среди публики был Алексей Навальный и куча журналистов. Он смотрел на нас поверх очков и улыбался. “Кошмар, — подумала я, — Антону влепят срок”. Не влепили. Но вопрос: стоило ли брать на понт систему? Или Носику для полноты жизненных ощущений не хватало еще и тюремного опыта?..

Третья сцена датируется понедельником той недели, в конце которой Антона не стало. Предыстория была такова. В первом июньском номере 2017 года я объявила, что бумажная версия журнала закрывается — нет денег. Антон позвонил мне к вечеру: “Женя, вы же понимаете, что “The New Times” закрыть нельзя, это уже институт…” Я понимала. Но также понимала, что нас выбросили из всех киосковых сетей, продавать журнал стало невозможно, реклама нас боялась, как огня, а подписок не хватало, даже чтобы выпускать издание на дешевой бумаге в дешевой типографии. Сказать, что у меня болело, — ничего не сказать: “The New Times” был моим ребенком, которому я отдала в прямом смысле слова кучу бессонных ночей. Без денег профессиональной журналистики не бывает, а денег, достаточных, чтобы выпускать еженедельный журнал, я найти не могла. В довершение всего и старые спонсоры стали перебираться на Запад, точнее, их туда выталкивали, что предельно усложняло ситуацию.

Мы договорились встретиться, но — то одно, то другое… Наконец, 3 июля я приехала в знаменитый дом Наркомфина, из окон которого — и из окна квартиры Антона в частности — виден был двор американского посольства. Мы проговорили много часов и, если бы мне не надо было уезжать на “Эхо Москвы” вести передачу, проговорили бы еще столько же. Антон был потрясающим рассказчиком, история конструктивистского дома плавно перетекала в истории других странных домов, а они — в разные иные истории. Мы говорили необычно откровенно — так, как не говорили никогда прежде. У Антона, оказывается, болело ничуть не меньше, чем у меня, но по другому поводу. Ему надо было высказаться, а я была хорошим слушателем, к тому же известно, что не трепливым. Со мной этот разговор и уйдет. Если только в очередном моем сне Носик не даст особых распоряжений на этот счет. Варианты спасения журнала мы тоже обсуждали. Потом, когда уже все случилось, я много раз прокручивала в голове этот разговор: то был неизвестный мне ранее Носик — трогательный, незащищенный, мучающийся своими сомнениями и не знающий, как выползти из жизненного лабиринта.

Он, конечно же, оказался ужасно не востребован. Он раздаривал свой талант, свой блистательный ум всем вокруг — щедрость его в этом смысле была поразительной (чего стоят одни его видеопрогулки по Италии). Ему нравилась эта публичность — но если бы за нее еще и деньги платили…

Короче, мы договорились с Носиком, что надо вновь встретиться и подробно все обсудить.

Однако теперь уже — только во снах.

Дело Бейлиса: опыт несотрудничества

Этот текст впервые был опубликован в ЖЖ Антона Носика 28 октября 2013 года.

Сто лет назад в городе Киеве суд присяжных (в состав которого входили пять членов черносотенной организации “Союз русского народа”) оправдал приказчика Менделя Бейлиса, обвинявшегося в том, что он с ритуальной целью убил православного отрока Андрюшу Ющинского, дабы использовать его кровь для приготовления пасхальной мацы.

О сходстве политтехнологий, породивших “дело Бейлиса”, с сегодняшними упражнениями власти по разжиганию ненависти в обществе я написал колонку в “The New Times”. Эти печальные “рифмы” через столетие — свидетельство того, что уроки истории, увы, остались не выучены. А рифмуется там практически все: и технические приемы обвинения, и сопутствующие лозунги, и ключевые фигуранты. Скажем, застрельщиком “дела Бейлиса”, изначально придумавшим всю схему с фабрикацией обвинения, был не какой-нибудь силовик, министр или депутат Госдумы, а юный “общественник”, студент Голубев, глава провластной молодежной организации, которая и по своим задачам, и по методам, и по механизмам взаимодействия с властью являлась прообразом нашистов. Там тоже при негласной господдержке имитировалось массовое молодежное движение для борьбы с “врагами России”: так же, как Кристина Потупчик сто лет спустя, студент Голубев сознавал, что врагов этих сперва нужно выдумать. И так же, как студент Голубев за сто лет до нее, Кристина Потупчик в своих инструктажах требовала от соратников заострять внимание на явном или скрываемом еврействе “врагов России”.

Но, помимо сходств, между “делом Бейлиса” и политическими процессами последнего десятилетия есть одно очень яркое, разительное различие. Одна существенная деталь, которая в прежние годы воспринималась как нечто вполне естественное, само собою разумеющееся, а сегодня бросается в глаза.

Дело Бейлиса, как известно, было изначально сфабриковано. Там вообще не существовало никакого момента добросовестного заблуждения, ни с чьей стороны. О невиновности Бейлиса еще с 1911 года знали решительно все: и следователи, и прокуроры, и судьи, и министр юстиции Щегловитов, и духовные лица, и пресса, и публика, и присяжные заседатели, и эксперты обвинения. Поддержка обвинения — и профессиональная, и общественная — основывалась не на материалах уголовного дела, а на высших государственных соображениях. Определенные (“патриотические”) круги считали, что осуждение евреев на киевском суде отвечает интересам России. Так же, как многие наши сограждане сегодня одобряют санкции Онищенко против молдавских вин, литовского молока, украинских конфет или голландских тюльпанов — не потому, что верят в бред об опасности этих продуктов для здоровья россиян, а потому что солидарны с задачами государственной лжи. Ту же историю наблюдаем во втором деле ЮКОСа, деле “Кировлеса”, процессах над “Pussy Riot”, экипажем “Arctic Sunrise” и узниками “Болотной”. В публичном поле все апологеты этих судилищ (кроме, разве что, самых одиннадцатирублевых мурзилок из Ольгино) вслух соглашаются, что обвинение абсурдно, что оно противоречит и фактам дела, и диспозиции статей УК, и данным судебного следствия, и всем нормам практики по аналогичным деяниям. Просто они (апологеты, “государственники”) считают, что неблагонадежных магнатов, несистемных оппозиционеров, кощунниц-богохульниц и надоедливых экологов нужно сажать — ради высшего блага России. Если их нельзя посадить по закону, то и хрен с ним, с законом. Главное — посадить. Кстати сказать, это вполне себе нормальная обывательская позиция, которая в других случаях не вызывает в обществе никаких острых споров. Достаточно вспомнить, что три главных палача сталинской эпохи — Ягода, Ежов и Берия — были поочередно осуждены не за свои действительные преступления, а по совершенно вздорным статьям, по которым сами же они до того пустили в расход миллионы сограждан. Ежова расстреляли за подготовку терактов против Сталина и Берии, Ягоду — за подготовку терактов против Сталина и Ежова, а Берию — как английского, азербайджанского, немецкого и югославского шпиона. Все согласны, что обвинения эти — бред, но все три приговора в постсоветское время были подтверждены.

Но если мы вернемся в 1913 год, то увидим там удивительную картину, от которой нас так прочно и основательно отучил опыт наблюдения за безотказной путинской машинкой репрессий.

Организаторы дела Бейлиса на всех стадиях подготовки показательного процесса столкнулись с тотальным отказом правоохранного сообщества от сотрудничества с обвинением. Во всей киевской окружной судейской палате не нашлось судьи, готового вести дело в нужном власти ключе: судью Федора Болдырева пришлось для этих целей привезти из Умани, пообещав после успешного завершения суда сделать главой палаты. Во всем Киеве не нашлось прокурора, согласного представлять заведомо ложное обвинение: бл***овитого обвинителя Оскара Виппера пришлось везти аж из Петербурга. Еще хуже обстояло дело со следствием. Власти были вынуждены поочередно отстранить от расследования всех, кто им занимался с 1911 года: и начальника киевского сыскного отделения Евгения Мищука, и следователя по особо важным делам Киевского окружного суда Василия Фененко, и надзиравшего за ними прокурора Брандорфа, и даже столичного пристава Николая Красовского, которого организаторы процесса тайно прислали в Киев, чтобы гарантировать сбор “правильных” улик для обвинения. Как и все его коллеги и предшественники, Красовский начал следствие с основной версии о ритуальном убийстве, но очень скоро убедился в его полной несостоятельности. В результате он был арестован и отдан под суд. А для фабрикации дела был прислан из Петербурга следователь по особо важным делам Николай Машкевич, который в итоге и проиграл процесс. Ибо, как учит нас пример профессора Бастрыкина, политическая проституция и качественное следствие — несовместимы.

Такая же проблема возникла у обвинения и с экспертами из медицинской и церковной среды. Все медицинские эксперты, осматривавшие тело убитого мальчика, поочередно отвергли версию о ритуальном убийстве. В результате обвинению пришлось привлечь к экспертизе платного агента Департамента полиции Косоротова (получившего за свои показания 4000 рублей наличными из тайных полицейских фондов) и черносотенца Сикорского, чьи показания на процессе были решительно осуждены российским медицинским сообществом.

По вопросу о “ритуальном убийстве” как принятой у евреев практике обвинению не удалось найти ни одного православного эксперта. В отчаянных попытках заручиться хоть каким-нибудь подтверждением “кровавого навета” от духовного лица следователь Машкевич слал в Петербург такие, например, запросы:

“Прошу немедленно допросить архимандрита Автонома, состоящего при архиепископе Антонии Волынском, что он рассказывал бывшему наместнику Почаевской Лавры Амвросию о ритуальных убийствах и откуда ему известно о существовании у евреев догмата крови. Допрос пришлите в Киев”.

Но ничего не помогло: ни высшие иерархи православной церкви, ни местные священники не согласились лжесвидетельствовать, чтобы помочь осуждению невиновного. В качестве эксперта по ритуальному использованию крови у евреев пришлось выписывать из Ташкента сосланного туда за мошенничество католического миссионера Иустина Пранайтиса, известного авторством антисемитских брошюр. Его “экспертиза” была разгромлена в судебном заседании защитниками Бейлиса, легко доказавшими, что приглашенный обвинением специалист по Талмуду не только не читал его трактатов, но даже не знает их названий. Вот как оценил выступление Пранайтиса на суде полицейский чиновник Дьяченко, ежедневно докладывавший в Санкт-Петербург о ходе процесса по телеграфу:

“Перекрестный допрос Пранайтиса уменьшил силу доказательности аргументации его экспертизы, обнаружив незнание текстов, недостаточное знакомство с еврейской литературой. Ввиду дилетантских знаний, ненаходчивости экспертиза Пранайтиса имеет весьма малое значение… Виппер допускает возможность оправдательного приговора”.

Апофеозом несотрудничества в деле Бейлиса стал вердикт присяжных. Они, как известно, отбирались и напутствовались судьей Болдыревым с единственной целью: гарантировать обвинительный приговор, независимо от хода судебного следствия. Пятеро заседателей, включая старшину, были членами “Союза русского народа”. Но и среди остальных семи не было ни лиц с высшим образованием, ни каких-то других сомнительных личностей, которых можно было бы подозревать в тайном “либерализме” или сочувствии жидам. С целью морального давления на присяжных сторона обвинения доставила в суд и предъявляла им мощи канонизированного православием в 1820 году отрока Гавриила Белостокского, “умученного от жидов”.

Несмотря на такой основательный подход организаторов процесса к формированию коллегии присяжных и манипуляции их мнением, вымутить обвинительный приговор властям не удалось. При всем своем антисемитизме, при безусловной готовности поверить в то, что евреи действительно употребляют кровь христианских младенцев для выпечки мацы, большинство заседателей оказалось не готово взять грех на душу, осудив невиновного. В результате 100 лет назад Менахем Мендель Бейлис был оправдан присяжными и освобожден в зале суда. И в этом — великая заслуга всех тех, кто отказался ради высших государственных соображений поддержать ложное обвинение.

К сожалению, сто лет спустя ни в МВД, ни в судах, ни в Генеральной прокуратуре, ни в Следственном комитете, не говоря уже об иерархах РПЦ, не найти людей, готовых на подвиг несотрудничества с подлостью. За сдельную плату сегодня любой госслужащий и любой священнослужитель готов поучаствовать в осуждении невиновных — будь то ложным свидетельством против ближнего своего, или любым иным способом, который укажет начальство. И если даже найдется в этой системе один омоновец, отказавшийся лжесвидетельствовать, его мужество не спасет ложно обвиненного. Потому что обвинительный приговор продиктован судье заранее, без оглядки на факты судебного следствия.

Мне тут напоследок осталось лишь напомнить, что всех организаторов “дела Бейлиса”, доживших до революции, перемололи жернова террора. И я вполне готов допустить, что в отдельных случаях кара отдельных участников за их роль в процессе была чрезмерной. Но одно безусловно: даже если они ее не заслуживали, они ее на себя навлекли. Ибо посеявший ветер — пожнет бурю.

Жаль, что холуи нашей придурковатой власти не сознают этого простого правила.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.