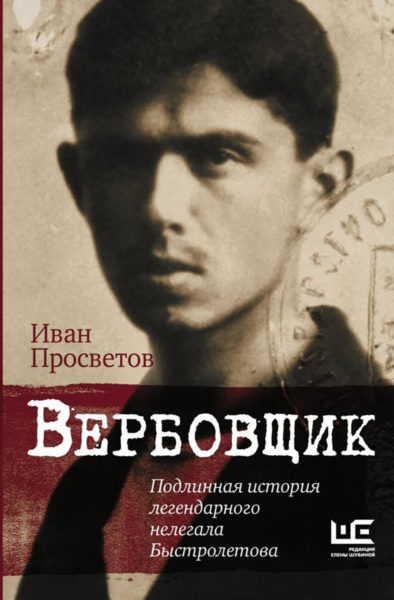

В издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» вышла книга журналиста и историка Ивана Просветова «Вербовщик. Подлинная история легендарного нелегала Дмитрия Быстролетова».

Имя этого советского разведчика, выходца из рода Толстых, эмигрировавшего вместе с белогвардейцами на Запад и завербованного там советской разведкой, сегодня, пожалуй, известно только историкам и его бывшим коллегам.

Быстролетов же по праву считался одним из самых успешных профессионалов-нелегалов первой половины XX века. Выполняя задания советской разведки, он с легкостью менял внешность, представляясь то греческим коммерсантом, то венгерским графом, английским лордом или агентом японской разведки. Список его псевдонимов и агентурных имен занимает почти целую страницу. Быстролетов занимался промышленным шпионажем, он перехватывал переписку Гитлера и Муссолини, вербовал информаторов в различных странах. Советская разведка им очень дорожила, но когда в 1938 году он вернулся в Москву, его постигла судьба многих «возвращенцев»: Быстролетов угодил на долгие 16 лет в сталинские лагеря. Там он написал большую часть своих мемуарных и художественных текстов: в общей сложности около двух тысяч страниц.

Отсидев от звонка до звонка, Быстролетов вышел на волю, находясь под присмотром КГБ, работал редактором в одном научно-исследовательском институте. Там он продолжал писать, сочинил сценарий и повесть о разведчиках. Не надеясь когда-либо видеть свои тексты напечатанными, он передал рукописи в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, откуда они достаточно быстро перекочевали в спецхран.

Сейчас в это трудно поверить, но тогда в 70-е годы публиковать его лагерную прозу не решилось бы ни одно издательство. В 1974 году Александр Солженицын был выдворен из Советского Союза, после того, как «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. Быстролетов прекрасно понимал ситуацию, но, тем не менее, продолжал писать и показывать кураторам свои сочинения — и, понятное дело, не получал «добро» на публикацию.

Но Быстролетов не был бы тем самым профессионалом-разведчиком, если бы он не передал копии этих рукописей своим друзьям, опасаясь, что их у него заберут его бывшие коллеги-чекисты.

Друзья и внук Быстролетова сохранили эти тексты и они всплыли в самом начале перестройки, стали публиковаться в журналах. Стараниями внука Быстролетова в 2012 году вышло семитомное собрание сочинений деда «Пир бессмертных». Но эти тексты, опубликованные уже после смерти Быстролетова (он умер в 1975 году), — всего лишь часть фантастической истории одного из самых успешных советских разведчиков-нелегалов первой половины XX века.

Иван Просветов, автор книги «Вербовщик», заинтересовался судьбой Быстролетова и первым из исследователей получил в архиве ФСБ доступ к двухтомному следственному делу своего героя. Погрузившись с головой в биографию этого поистине легендарного человека, Просветов нашел материалы о нем и в других архивах, а также в рассекреченных материалах британской разведки МИ-6.

И в результате, как он объясняет в предисловии к книге, история, которая вначале представлялась ему как рассказ о разведке, людях и методах работы, превратилась в «документальный роман о жизненном выборе и плате за этот выбор».

Дмитрий Быстролетов — один из тех эмигрантов, кто поверил в возможность примирения с советской властью после Гражданской войны. Он согласился работать на Советский Союз, считая его своей родиной. Чем же заплатила родина Быстролетову за его верную службу? Вернувшись в Москву в 1937 году, он чудом избежал расстрела, как его непосредственный начальник по разведке, но получил предельный срок (за то, что якобы участвовал в контрреволюционном заговоре против советской власти) и провел в лагерях 16 лет.

Он бы свидетелем закладки и строительства Норильска на вечной мерзлоте силами заключенных и его поразило, как в 70-х годах советская пропаганда создавала мифы о том, что Норильск строили коммунисты и комсомольцы. Возрождение культа Сталина, замалчивание его преступлений глубоко возмущали бывшего разведчика, он не мог об этом молчать, писал и продолжал отправлять свои рукописи в разные издания, но они попадали в КГБ.

Рассказывая биографию Быстролетова, Иван Просветов использует не только документальные материалы, найденные им в архивах, но и отрывки из его текстов.

Объясняя, зачем он сочиняет свои книги, Быстролетов писал: «Будь что будет — я пишу в собственный чемодан, но с глубокой верой в то, что когда-нибудь чьи-то руки найдут эти страницы и используют их для восстановления истины».

Так и получилось. Иван Просветов в своей книге «Вербовщик» по сути реализовал мечту Быстролетова, он попытался «восстановить истину» о его жизни и судьбе.

В книге много захватывающих историй, каждая из которых могла бы стать сюжетом для детективного сериала о работе разведчика-нелегала в среде белой эмиграции. Меня же поразил рассказ об аресте и пребывании Быстролетова в Лефортовской тюрьме. Поразило лицемерие и жестокость следователей, выбивавших пытками признание у человека, который десять лет трудился на благо Советов и, как он сам пишет, «совершал подлости и жестокости во имя будущего». Поразительная способность сталинских следователей и судей называть черное белым, закрывать глаза на очевидные вещи и творить зло, не думая о последствиях не только для своих жертв, но и для себя и своих семей, оказалась присуща сегодняшним следователям и судьям. Поэтому, читая о «делах минувших дней», окунаешься в наше совсем невеселое сегодня и в очередной раз удивляешься, как через время повторяются самые чудовищные и бесчеловечные методы обращения с людьми, хотя, казалось бы, они должны были бы давно уйти в небытие и быть презираемы потомками.

С разрешения издательства «АСТ: Редакция Елены Шубиной» мы публикуем фрагмент из книги «Вербовщик» — о том, как советский разведчик-нелегал оказался в Лефортовской тюрьме как «враг народа».

«Последние месяцы каждый вечер с наступлением темноты к дому подъезжали машины… Накрывшись одеялами, мы с женой топтались у окна всю ночь, пока под утро снова не включались моторы, темные фигуры сходили от подъездов к машинам, мазок мертвого света проползал по стене — и все стихало, все кончалось до следующей ночи. Усталые и разбитые, мы падали в постель и засыпали мертвым сном, чтобы кое-как поспать часа два-три, отработать постылый день, а с вечера ждать повторения всего того же. И вот этот чудовищный кошмар вдруг кончился. Я чувствовал себя птицей, выпорхнувшей из подвала… Сидел между двумя чекистами и любовался утром: муки ожидания кончены! Какая радость — я арестован!».

При обыске у Быстролетова изъяли документы, удостоверяющие личность, «вальтер» с десятком патронов и грамотой о награждении, папку с разной перепиской, адресную книжку, пишущую машинку, три бумажных доллара, две золотых царских монеты, 26 иностранных монет и три, как отмечено в протоколе, заграничных журнала «с фотографиями голого тела». Мария собрала мужу вещи: зубную щетку, пасту, мочалку, теплые носки — их потом отобрали в Бутырской тюрьме вместе с наручными часами и 1000 рублями, которые Дмитрий в наивном порыве захватил с собой.

Обвиняемых по 58-й статье УК, как правило, не допрашивали сразу после ареста. Сперва давали прочувствовать, что такое тюрьма — когда дверь камеры и решетка на окне отсекают тебя от всего мира, и ты волен только в том, как съесть выданную пайку и сходить на парашу. И следствие обычно начиналось не с каверзных вопросов и требований признаться.

22 сентября оперуполномоченный Смирнов вызвал

Быстролетова на допрос. Он прошелся по основным пунктам его биографии, остановившись на середине 1920-х. Дмитрий Александрович отвечал спокойно, уверенно и четко:

«В партии эсеров никогда не состоял… Союз студентов организован советским полпредством в Праге с целью разложения белой эмиграции…»

Спустя шесть дней лейтенант Смирнов подготовил постановление в отношении Быстролетова:

«Достаточно изобличается в том, что являлся одним из руководителей зарубежной антисоветской организации и прибыл в СССР с заданиями по шпионской, диверсионной и террористической работе. Привлечь в качестве обвиняемого по ст.58 п.6-7-8».

Начальник 9 отделения 3 отдела майор Пастельняк расписался: «Согласен». Однако следующее постановление пришлось отправить на утверждение новому начальнику 3 отдела Меркулову. Документ датирован 11 ноября:

«Будучи нашим секретным сотрудником, [Быстролетов] являлся одновременно агентом чехословацкой разведки… Допрашивался 9 раз. В предъявленном 4 октября 1938 г. обвинении виновным себя не признал».

Протоколы упомянутых допросов, за исключением первого, в следственном деле отсутствуют. Смирнов попросил о продлении следствия до 19 января 1939 года — чтобы получить дополнительные сведения из УНКВД Московской области и свидетельские показания у осужденных Быховского, Важенина, Свияженинова, Скачкова.

Наверное, он был обескуражен, узнав, что непоправимо опоздал со своим намерением. Важенин, Свияженинов и Скачков, отбывавшие срок на Соловках, были расстреляны в ноябре 1937 года в карельском урочище Сандармох в ходе спецоперации «по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ». Та же участь постигла других активистов Союза студентов-граждан СССР, проходивших по эсеровскому делу, — за исключением Быховского и Хабарова. Их казнили в декабре 1937-го прямо в местах заключения — лагерных пунктах Белбалтлага и Свирьлага.

Константина Юревича доставили из Таганской тюрьмы в Бутырку, но по делу Быстролетова так и не допросили. Случайно или нет, он оказался в одной камере с ним. И признался другу, что оклеветал его. «В процессе следствия наша невиновность будет установлена», — понадеялся тогда Юревич.

Казалось, процесс застопорился. Но это всего лишь менялись базовые пружины и шестеренки в карательном механизме.

В конце ноября 1938 года железный нарком Ежов неожиданно для подчиненных был снят с должности, его место занял Берия. В московском УНКВД тоже царила растерянность: в ноябре там пятый раз за год сменился начальник — предпоследнего сразу арестовали как участника антисоветского заговора, несмотря на солидный чекистский стаж и добросовестную службу при Ежове.

17 декабря дело Быстролетова принял старший следователь только что созданной Следственной части НКВД лейтенант Соловьев. Разговор у него был прямой и короткий: прекратить упираться и дать показания, иначе арестанта переведут в Лефортовскую тюрьму, где превратят в мешок с костями.

«Он демонстративно подписал ордера на арест матери и жены, бил по лицу, оскорблял, угрожал расстрелом…»

Быстролетов опять отказался признаться.

«“Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом”, — кричал во мне один голос. Другой молчал. Но я вспомнил прошлое, и другой голос тихо заговорил: “Лучше жить честно. Свою честность надо доказать. Себе самому. Иначе зачем жить?”».

18 декабря 1938 года его перевезли туда, куда обещали.

Едва ли не все, кто прошел через Лефортовскую тюрьму и уцелел в мясорубке репрессий, описывали ее как большой пыточный застенок.

«“Напишешь. У нас не было и не будет таких, которые не пишут!” — рассказывал о своей первой встрече со следователем арестованный заместитель командира кавалерийского корпуса Александр Горбатов (будущий фронтовой генерал, удостоившийся звания Героя Советского Союза). — Допросов с пристрастием было пять с промежутком двое-трое суток; иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем дней двадцать мне давали отдышаться… Когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть!».

Редко кто не ломался. От кровавой боли или медленных мучений — вроде конвейерных допросов, когда не давали спать сутками. От животного страха за себя и своих близких. От невообразимого унижения и ощущения полного бессилия. Сдавались и оговаривали себя, друзей, сослуживцев, знакомых. Герой мировой и гражданской войн, бывший начальник Управления высших военно-учебных заведений РККА Александр Тодорский вспоминал:

«Когда меня арестовали и жестоко, с избиениями, допрашивали, мне на первых порах пришло в голову, что в стране произошел фашистский переворот, а мои следователи — переодетые для маскировки в форму НКВД белогвардейцы. Это мне как-то помогло. Если бы я сразу понял, что это “свои”, то, наверное, сошел бы с ума».

Помогло ненадолго — он все-таки «признался», что был участником военно-контрреволюционного заговора.

Военврач 3 ранга Анна Розенблюм, руководившая санчастью Лефортовской тюрьмы с марта 1937 по январь 1939 года, констатировала 49 смертей во время допросов или после них.

«Мною лично из кабинета следователя приходилось забирать заключенных в шоковом состоянии, которые были избиты до неузнаваемости».

Для заплечных дел мастеров не имело значения, кто находился перед ними — бывший нарком внутренней торговли или нарком здравоохранения, опальный маршал, директор «Дальстроя» или арестованный начальник Тюремного отдела ГУГБ НКВД.

Быстролетов понял, куда попал, как только его вызвали из камеры.

«В Бутырках на допрос водят: арестованный, наклонив голову и заложив назад руки, идет по широкому и светлому коридору… В Лефортовке на допрос волокут: два дюжих мордобойца заламывают руки назад так, что спина и голова сами собой наклоняются книзу, и бегом тащат арестованного по железному балкону и узкой винтовой лестнице в подвал. Там толчком ноги раскрывают дверь следовательского кабинета и волокут дальше, пока не швыряют на стул… Отдышавшись, я поднял голову и увидел за столом Жабу и рядом с ним молодого миловидного человека».

У старшего следователя Соловьева (на лицо неприятного настолько, что Быстролетов мысленно окрестил его Жабой) имелось превосходное чутье на классовых врагов. Политрук в гражданскую войну, он затем служил в Особых отделах полпредств ОГПУ на Дальнем Востоке, в Северном крае и в Оперотделе УНКВД Автономной республики немцев Поволжья. В мае 1937 года получил направление в Главное управление госбезопасности (большая честь!). Как опытному особисту, ему доверили ряд подозреваемых в военном заговоре — все сознались во вредительстве с целью подрыва обороноспособности СССР. Сидевший рядом с Соловьевым «миловидный человек» совсем недавно получил звание и был назначен следователем. Поэтому младший лейтенант Шукшин просто слушал и старательно записывал.

Протокол допроса Быстролетова датирован 22 декабря 1938 года. Он начинается с отказа подследственного признать свою вину:

«Никогда в антисоветских организациях не состоял. В СССР прибыл для того, чтобы честно работать, как на своей родине».

Быстролетов в очередной раз пересказал историю своих скитаний и остановился на том, что в Праге учился на средства Русского комитета МИД Чехословакии — такую стипендию получали многие.

Но за уточняющим вопросом «С какой целью Русский комитет выдавал стипендии?» вдруг следует ответ:

«Я убедился, что следствие располагает достаточным количеством материалов, уличающих меня в преступной деятельности, направленной против СССР, поэтому обещаю быть откровенным и рассказать всю правду. Стипендии выдавались с целью сколачивания кадров контрреволюции… Будучи антисоветски настроенным, я в эту организацию входил… В период моей учебы в Пражском университете я был завербован в организацию эсеров, которая существовала внутри так называемого Союза студентов-граждан СССР».

Дмитрий Александрович вспоминал:

«Все произошло очень быстро. Я ошалел и не понимал ничего. Острая боль от отдельных ударов слилась в одну протяжную тупую боль… Я чувствовал себя как мешок, который туда и сюда швыряет какая-то мощная машина. Наконец они устали… Лежа на полу, я приходил в себя: боль заметно усиливалась, особенно в животе и в груди. Позднее я обнаружил, что была сломлена грудина и начали расходиться мышцы живота. Чекисты закурили. Вернулись ко мне.

— Будешь писать?

Я хотел сказать “нет”, но не смог — губы опухли и не шевелились. Глаза заплыли.

Жаба осмотрел со всех сторон.

— Ладно. На сегодня в этом разрезе с него хватит…

Так начались регулярные избиения… Я чувствовал, что сдаю, что слабеет сердце: оно у меня всегда было не на высоте… Однажды ночью Жаба объявил, что у него нет больше времени возиться со мной… В эту ночь он применил новые методы принуждения — от избиения руками и ногами перешел к инструментальной обработке, и я почувствовал близость смерти… Под утро Шукшин разобрал мой шепот: “Буду писать”».

В своих воспоминаниях Быстролетов так и не решился сказать, что сломался в течение суток. Его собственноручные показания датированы тем же 22 декабря. Уже будучи в лагере, он написал просьбу о пересмотре дела:

«На первом же допросе [лейтенант Соловьев] бил меня кулаками, выдергивал волосы, топтал ногами и, наконец, видя, что я выдерживаю все это, стал пороть меня железным тросом с гайкой на конце и бить молотком. Свидетели побоев и пыток: следователи Шукшин, Мальцев. Свидетели последствий: Дьяков, Недумов (сокамерники), тюремный врач Розенблюм. Сердце мое находилось в очень плохом состоянии, и я боялся, что умру под ударами Соловьева… Писал под его диктовку или по его шпаргалкам. Соловьев многократно переделывал эти материалы, стараясь придать им правдоподобный вид».

Письменное признание — это восемь листов, заполненных дергаными, корявыми строчками. Буквы скачут в каждом слове: очевидно, их выводила рука, еле держащая перо. На основе этих показаний младший лейтенант Шукшин потом составил протокол допроса, подобрав к каждому соответствующий вопрос. В объяснениях Быстролетова

теперь имелись нужные следствию факты и логика. Выяснилось, что он не мог простить советской власти потерю капитала во время революции (мать копила деньги на обучение в университете) и рухнувшие надежды стать богатым буржуазным специалистом. Потому и согласился на предложение эсера Свияженинова вступить в контрреволюционную организацию. Все, кто в ней состоял, были так или иначе озлоблены против Советской России: одни — как белогвардейцы с дворянским или казацким прошлым, другие — как выходцы из богатых семей. Своей главной целью организация ставила нанесение вреда СССР в сотрудничестве с чешской разведкой, чтобы в дальнейшем установить там политический режим по эсеровской программе. Ради этого она мешала борьбе с белой эмиграцией, вела враждебную пропаганду среди тех, кто был положительно настроен к советской власти, и вербовала агентов для заброски в СССР. В частности, сам Быстролетов «рисовал жизнь в СССР таким образом, чтобы отбить у эмигрантов желание вернуться», а для шпионской работы завербовал архитектора Несиса из молодых эмигрантов и бухгалтера Тверского из советского торгпредства.

Дмитрий Александрович умолчал, что познакомился с Назимом Несисом — учащимся Пражского политеха — во время студенческого съезда в Москве. И если Быстролетов согласился стать секретным сотрудником ИНО ОГПУ, то Несис — Разведупра РККА. Ему помогли открыть в Праге небольшую архитектурную фирму, под крышей которой фабриковались паспорта и иные документы по заданиям разведки и Коминтерна. В 1929 году Несис вместе с женой вернулся в СССР и сделал блестящую карьеру: возглавил 1-ю Архитектурно-планировочную мастерскую НККХ СССР, руководил реконструкцией курорта Сочи-Мацеста. Его арестовали в феврале 1938 года, когда в мастерской проектировали дачу для Сталина в Абхазии, быстро осудили и расстреляли как румынского шпиона (он родился и вырос в Бессарабии). Для Соловьева все складывалось наилучшим образом: одни «факты» подтверждали другие.

Зачем Быстролетов на самом деле ездил в Москву в 1925 году — Соловьева не интересовало. Конечно же, чтобы передать инструкции уже переброшенным членам союза «усилить борьбу». А в 1928-м он «привез» еще и деньги, а обратно «доставил шпионские сведения», полученные от Свияженинова, Быховского и других. «Шпионил» и «вредил» он и в пражском торгпредстве: «передавал» чехам сведения о планах закупок и продаж, в экономическом бюллетене «помещал статьи с ложной информацией». Когда окончательно вернулся в СССР — поначалу радовался разрыву связей с эсерами (ведь «мои соучастники здесь уже были арестованы»), но материальные лишения объективно подготовили его для новой вербовки и продолжения антисоветской работы. Вышло так, что он пересекся с английским шпионом Колениусом.

Наверное, старшему следователю приглянулась звучащая по-иностранному фамилия бывшего коллеги Быстролетова по Торговой палате, которого тот упомянул в числе знакомых ему лиц. Соловьев и знать не знал, что Михаил Колениус уже арестован — и совсем по другому обвинению. В 1919-м Колениус вместе с матерью бежал из Гатчины в Эстонию; в годы НЭПа получил советское гражданство и окончил Ленинградский институт народного хозяйства. Работал в «Экспортлесе» и НИИ монополии внешней торговли, откуда в 1935 году был уволен по сокращению штата, и с той поры подрабатывал как автор-экономист по разовым договорам, в том числе во Всесоюзной торговой палате. Колениуса взяли чекисты из УНКВД Московской области в июне 1938 года по делу контрреволюционной группы в Наркомлесе. Как и многие, он на первом же допросе, начав с отрицания виновности, «признался», что состоял в троцкистской организации. Как сын царского генерала, он был враждебно настроен к советской власти, и сразу согласился на предложение председателя «Экспортлеса» Данишевского (будущий замнарком лесной промышленности, расстрелян в январе 1938 года) заняться вредительством, вербовать агентов и участвовать в подготовке террористических актов.

Лейтенант Соловьев случайно попал в точку. Быстролетов повесил себе на шею камень, тяжесть которого с каждым допросом будет расти. Уже расколотый Колениус возьмет на себя роль английского шпиона — и его признания даже перевесят показания Юревича: антисоветская деятельность в эмиграции — это одно, а создание шпионской группы в СССР — совсем другое.

Вырисовывалась такая картина: Колениус подстерег Быстролетова в Музее западного искусства в сентябре 1937 года. Прикинувшись ценителем живописи, завел разговор, а потом заявил, что «ему известна моя прежняя работа в Праге, и теперь я должен работать с ним». Благодаря своим связям устроил в Торговую палату. Быстролетов «поставлял сведения» о зарубежных сделках СССР, «завербовал» в своем отделе старшего референта Радзивановича и переводчицу Лебедеву, в Наркомвнешторге разыскал бухгалтера Тверского и «восстановил связь» с Несисом, который пообещал добыть секретные данные о строительной промышленности.

Потом Быстролетов еще раз подтвердил, что в Праге примыкал к антисоветской эмиграции, был связан с чехословацкой, а затем с английской разведкой, и по заданию Колениуса создал шпионскую группу в Москве. Судя по его собственноручным показаниям, он заключил с Соловьевым негласное соглашение — в обмен на признания не трогать жену (жены арестованных изменников родины обычно «шли прицепом» за недоносительство и содействие преступной деятельности мужей).

«По убеждениям она — твердая коммунистка… Настроение у нее, несмотря ни на что, твердо советское… Мой арест она восприняла спокойно: “Если ты не виноват, то скоро вернешься, а виноват — тогда неси заслуженное наказание”… Я ее использовал только как прикрытие».

Старшего следователя это объяснение устроило.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.